近年来,国产悬疑剧市场呈现出一种“冰火两重天”的独特景象。一方面,像《沉默的真相》《漫长的季节》等佳作不断涌现,将观众的期待值一次次拉高;而另一方面,大量打着悬疑旗号却内容空洞的注水剧充斥着荧屏。2025年,《漂白》口碑不佳以及《三叉戟2》表现欠佳,更是让不少观众陷入了“刑侦剧剧荒焦虑”之中。

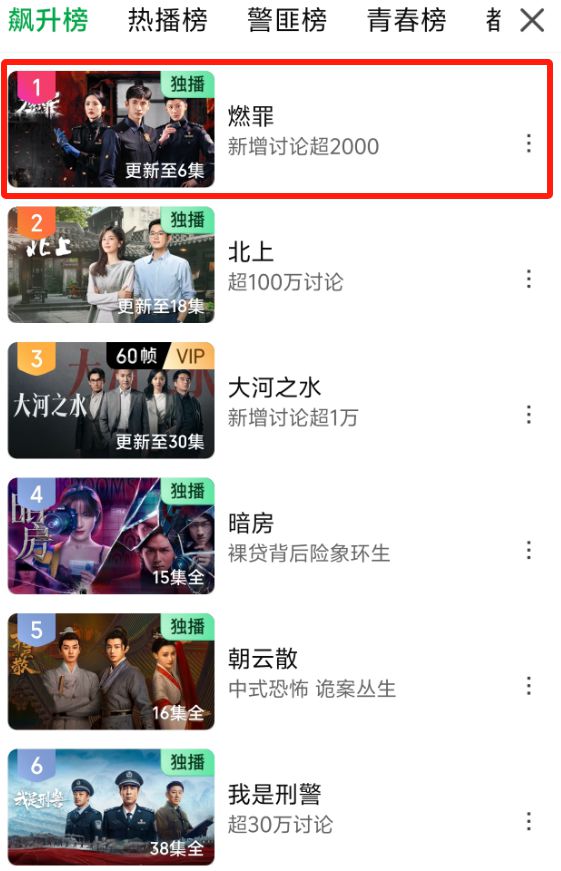

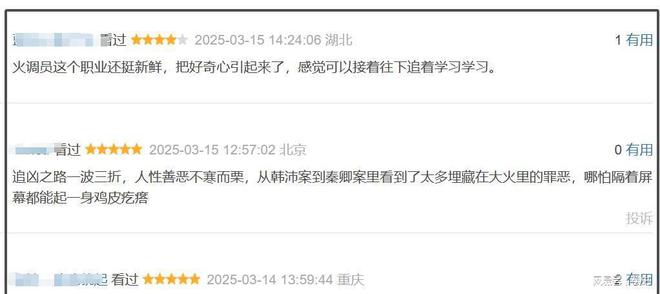

就在这样的背景下,一部聚焦火灾调查员的职业悬疑剧《燃罪》犹如一颗璀璨的新星横空出世。首播仅6集,它便超越了《北上》,一举登顶平台飙升榜第一名,在豆瓣上也收获了众多好评。不得不说,《燃罪》凭借燃烧的真相与灰烬中的人性博弈,为略显沉寂的悬疑剧市场注入了一针强心剂,让观众又有了值得熬夜追看的国产悬疑剧。

一、剧情紧凑,题材新颖

作为国内首部聚焦火灾调查员的剧集,《燃罪》开辟了悬疑剧创作的新路径。剧中以火调员许同生(张云龙 饰)为首的“火场铁三角”的工作日常,堪称是“灰烬中的刑侦艺术”。他们通过碳化痕迹来推断火源的走向,利用化学实验还原燃烧轨迹,甚至在爆炸残骸中捕捉到仅有0.1毫米的玻璃碎屑。这种将《法证先锋》的专业度与《猎罪图鉴》的叙事节奏巧妙结合的创新方式,让观众首次直观地感受到了“火场福尔摩斯”这一职业的独特魅力。

该剧采用“单元案件 + 主线迷局”的双螺旋结构。在前6集中,已经呈现了“劫持人质案”“双胞胎焚车案”“直播爆炸案”这三大高能单元案件。每个案件都直击家暴、资本黑幕、网络暴力等社会痛点,而贯穿全剧的许家旧案则如同一条暗线,将所有人物的命运串联起来。这种叙事策略既保证了单元剧的爽感密度,又为主线剧情的深度埋下了伏笔。当其他悬疑剧还在依靠“血包 + 滤镜”来制造视觉冲击时,《燃罪》却直接将镜头对准了真实的火场。炭化的尸体、炸裂的燃气管道、被高温扭曲的金属框架,再配合法医解剖台上焦黑的肺部特写,将犯罪现场那种令人窒息的压迫感展现得淋漓尽致。更让人震撼的是,该剧对人性暗角进行了深入挖掘。比如第二单元中家暴男精心策划的“完美杀妻案”,被观众称为“余华式现实”。施暴者的忏悔表演与受害者的窒息挣扎,让屏幕前的每个观众都仿佛能感受到灼烧般的疼痛。

二、偶像演员与实力小生,“双A对决”

曾经的偶像剧小生张云龙在这部剧中实现了令人惊艳的蜕变。当他面对火场残骸时,手持勘察工具的手指微微颤抖,不经意间暴露出角色内心深处隐藏的心理创伤。在与王龙正对峙时,额角暴起的青筋以及克制的呼吸声,将他内心“理智与情感的撕扯”演绎得扣人心弦。尤其是发现父母遗物那场戏,从麻木翻查到突然僵直的脊背,再到眼眶泛红却强忍泪水的微表情,让观众真切地感受到“平静海面下的惊涛骇浪”。

从《白夜追凶》中的硬汉刑警到本剧的双面枭雄,王龙正通过微表情构建出了截然不同的人格光谱。哥哥韩沛舔后槽牙时的阴鸷冷笑,与弟弟韩均推眼镜时的温润笑意形成了致命的反差。更绝的是第六集中“病房身份疑云”片段:苏醒的“韩均”接过水杯时无意识翘起的小拇指,这个属于韩沛的习惯性动作,瞬间让观众感到脊背发凉。刑侦副队长沈野(代旭 饰)打破了传统刑警的刻板形象:既能用下巴夹着电话部署行动,也会蹲在路边给报案大妈泡面。这种“深谙市井规则的硬汉”设定,与《梦华录》中插科打诨的池衙内形成了鲜明对比,充分展现出演员极强的可塑性。

三、制作密码,平衡专业与艺术

剧组特邀真实火调员全程指导,1:1复刻化学实验室、火场废墟等场景,就连“燃气浓度突破爆炸极限”的反向排爆操作都有科学依据。这种严谨认真的态度使得剧集获得了消防系统的集体点赞,甚至被观众戏称“看完能考火调员资格证”。主创团队深谙“三分钟一转折,五分钟一爆点”的叙事法则。在双胞胎焚车案中,从“调酒师复仇”到“修车厂阴谋”的三重反转,再到DNA鉴定无法区分身份的终极悬念,钩子密度堪比美剧。特别设计的“火场碎片”片头,每集都会暗示新案件的关键线索,引发了观众的推理热潮。

剧集在悬疑的外壳下,还包裹着深沉的社会关怀。直播爆炸案揭开了网红经济的畸形生态,夕阳红双尸案则直指空巢老人的情感缺失。而家暴案中施暴者的“表演性忏悔”,更是引发了观众的热烈讨论。这种将社会议题融入类型叙事的尝试,让剧集具备了超越娱乐的价值。

结语

《燃罪》一开播便取得如此优异的成绩并非偶然,其背后隐藏着悬疑剧创作的三大黄金定律。专业性不等于枯燥感,要用硬核的职业细节构建叙事的独特性,以人性博弈来增强情感共鸣;单元剧不等于碎片化,要通过主线迷局串联单元案件,形成“独立成篇又环环相扣”的复合结构;现实感不等于说教味,要让社会议题自然生长于案件肌理之中,用悬疑张力激活观众的思考。正如剧中许同生从灰烬中提取真相的执着,这部剧集也在国产剧市场的废墟上,点燃了一簇充满希望的火焰。