三周前,我赶忙完成了另一份关于影视行业的深度评论作业。由于其中包含了为了增加文章的吸引力而添加的总结和评价,之后我对这篇文章进行了修改,并保存了一份备份版本。

刚完成时,我曾考虑给它一个一星的评价,但最终决定等过段时间再重新审视,以便做出更公正的判断。

……

“……我应该勇敢地谈论电影,不是因为我自认为是这个领域的专家,而是因为这对我来说至关重要。”

2023年于戛纳电影节首映的《利益区域》,在道德立场上引起了广泛的讨论。影片中烟囱冒出的烟雾(暗示着集中营的存在)引导观众的目光转移。那么,这部电影对军官宅邸日常生活的描绘,是否在讽刺的基础上又增添了一层“视而不见”的轻薄面纱?当电影试图通过广角镜头监视角色,强迫观众进行反思时,这种对带有“原罪”角色施加目光暴力的方式,是否会引发一种被掩盖的不安情绪?换句话说,当我们为这部电影独特的技巧感到惊叹时,是否也被其巧妙的设计所迷惑,进而对投机行为鼓掌欢呼呢?

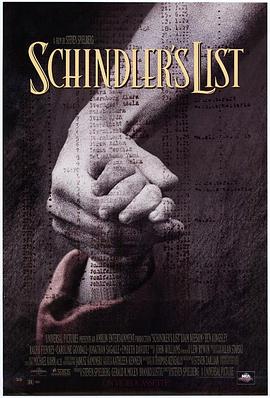

如果《利益区域》因其明确的主题还留有一定的讨论空间,《辛德勒的名单》则在处理大屠杀题材的道德伦理问题上显得尤为不当。阿多诺曾因策兰的诗行承认自己对于“奥斯维辛之后写诗是愚蠢的”这一说法有所误解,我们同样可以从雷乃的《夜与雾》中看出电影有能力承载人类苦难的大屠杀记忆——然而,《辛德勒的名单》并不具备这样的能力,或者说,它并非一部真正尝试去承担这份责任的作品,而是一部不愿直面大屠杀受害者痛苦的轻率之作。

开场的蜡烛,那缕上升的烟雾,让我们想起了《利益区域》中的相似场景,以及随后象征通往罪恶之路的火车蒸汽。这是一种冷酷无情的传承,一种冷漠的延续。这种态度贯穿了整部电影:用打火机的声音连接不同的场景,以一种看似幽默的方式消解了应有的严肃性;用“Not be better”和“Could be worse”来转换情境,实际上是利用惨状与未来之间形成的张力制造笑料;几次卡壳的开枪场景,则将虐杀变成了一种娱乐性的表演。当然,我们可以享受电影带来的趣味,但如果这是建立在对生命的轻蔑之上,那就是不可接受的。红衣女孩的两次出场,特意设计的颜色对比,只是显示了创作者对素材使用的不敬。尤其是对特别受害者的特殊化处理,实际上是对所有受害者的忽视和侮辱。最令人愤慨的是那段悬念:囚犯们进入浴室,镜头切换到花洒特写,观众不由自主地紧张起来——花洒将流出毒气还是热水?哈内克批评说,这是一种对大屠杀的消费,斯皮尔伯格也因此失去了“负责任的电影人”的称号。

《辛德勒的名单》正如戈达尔所言,“以自我感动的情节剧方式消费了大屠杀”。当我们沉浸在其所谓的“艺术价值”所带来的审美愉悦中时,我们已陷入了名为“虚伪”的深渊。此时,我们可能会想起那些剪辑在一起的影像:军官与演员的动作渐趋一致,紧接着殴打声与献给演员的喝彩紧密相连。这种暴力美学几乎是一种犯罪——任何有良知的观众都不会否认,在听到那声“Bravo”时,内心深处都会有一丝痛楚。巴迪欧曾在《我的哲学与电影》中提到,电影作为一种大众教育的形式,实质上是所有观影者的学校。从这个角度来看,《辛德勒的名单》无疑是最糟糕的一种教育体现。

我们应该重新审视所有的“必看电影”,从所有的“电影分析”中走出来,甚至走出“电影”本身——用自己的思想去评判它们。因此,《辛德勒的名单》的问题显而易见:在《夜与雾》、《广岛之恋》之后,《辛德勒的名单》只是一个用于构建好莱坞二战电影群像的虚假偶像,是美国主流电影体系中最能展现其无耻之处的一个黑洞,也是资本主义国家电影市场“绞肉机”本质的最佳例证。反人类的作品如何成为一座“人类精神”的圣像?它所重复的不过是“救人英雄”的悲剧神话。所以,《辛德勒的名单》只能是为了迎合远离战争的观众对二战中英雄故事的需求而放弃了自身全部可能性的一则广告,而无法成就更多。