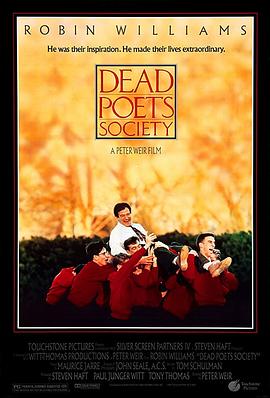

午后,当饺子的香气还萦绕在空气中,我已无法抵挡内心的冲动,决定提前开始我的影评写作。尽管我自知文字功底平平,高中时作文就未曾出色过,这或许与我不爱阅读和观影的习惯有关,但2024年的某一天,MUJI的日程本让我萌生了记录生活的念头,从月经日期、睡眠时间到每日心情,乃至25岁前要达成的目标,这一切都成为了我生活中的一部分。其中一项目标便是观看50部电影,并挑选几部进行影评创作。《死亡诗社》正是这样一部影片,在看完之后,灵感如泉涌,迫不及待地想要分享自己的感受。

《死亡诗社》的名字初次闯入我的视野是在大学文学课上,当时我们正学习惠特曼的《哦,船长!我的船长!》,这首诗后来在《死亡诗社》中再次浮现,勾起了我对英美诗歌的兴趣。电影里充满了对经典诗歌的致敬,拜伦的《她在美中行》、罗伯特·弗罗斯特的《未选择的路》以及惠特曼的《我自己的歌》等,这些作品不仅是主人公们内心世界的映射,也是他们探索自我和世界的重要桥梁。尤其是尼尔这个角色,他的形象深深印刻在我的记忆中。

若说一个人的生命中能遇见像尼尔这样的朋友,那无疑是幸运的。尼尔就像一位天使降临人间,用他的温暖改变了托德的世界,也触动了我的心弦。他有着设身处地为他人着想的善良品质,总是愿意去安慰那些需要帮助的人。同时,尼尔又是一个勇敢的灵魂,敢于追求自己热爱的事物。然而,命运似乎对他并不仁慈,最终选择了以自杀来表达对父母失望的情绪。他的离去并非一时冲动,而是长期压抑下的无奈选择,仿佛是命运对他的一场考验。

谈到托德,一个性格内向、不善言辞的年轻人,他在遇到尼尔之前几乎是个沉默寡言的存在。随着两人关系的发展,托德逐渐找到了自己的声音,成为那个敢于站出来发声的人。基汀老师在课堂上引用惠特曼的《我自己的歌》,无疑是对托德的一种鼓励,希望他能够找到属于自己的声音,勇敢地表达自己。

查理的形象同样鲜明,他是那种敢于挑战传统、追求真理的人。他给缇娜或其他人朗读莎士比亚的《我可以把你比作夏日吗?》,既体现了他对女性的尊重,也展示了他对诗歌永恒性的信念。查理是第一个撕书的学生,也是基汀课堂上第一个站上讲台的人,他的行为证明了他的勇气和决心。无论是在支持男女平等还是坚持个人信仰方面,查理始终是一盏照亮他人的明灯。

而《未选择的路》这首诗,虽然在电影中仅被提及一次,但它却深刻地反映了每个角色的选择:尼尔选择了告别这个世界,托德选择了勇敢面对生活,查理为了保持真实选择退学,卡梅隆则为了所谓的未来选择了背叛同伴。每一条路都是他们人生旅程中的重要抉择,正如诗中所描述的那样,一旦踏上便无法回头。这部电影不仅仅是一部关于教育的故事,更是一部探讨人性、自由意志和个人成长的作品。